Sommaire

Saviez-vous que le numérique représente aujourd’hui environ 4 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre – soit davantage que l’aviation civile ? En France, cette part atteint 4,4 %, et elle continue de croître avec un rythme soutenu de +6 % par an.

Derrière cet impact, les sites internet, services en ligne et applications mobiles jouent un rôle significatif. Face à ce constat, l’éco-conception web n’est plus une option réservée aux geeks engagés, mais un levier stratégique pour toute organisation qui souhaite concilier performance digitale et responsabilité environnementale. À la clé : un site plus rapide, plus accessible, plus éthique… et plus sobre.

Dans cet article, on vous guide pas à pas dans une démarche d’éco-conception réaliste et concrète, en 9 étapes clés. On vous aide aussi à comprendre les cadres de référence, à identifier les bons outils, et à adopter des pratiques vertueuses dès la phase de conception.

1. Le numérique responsable en 3 volets

Le numérique responsable regroupe un ensemble de pratiques visant à réduire les impacts sociaux, économiques et environnementaux du numérique. Il repose sur trois approches complémentaires, à ne pas confondre :

Green IT

Le Green IT, ou « informatique verte », désigne l’ensemble des actions visant à réduire l’impact environnemental du numérique lui-même. Cela inclut :

- L’achat et l’usage raisonné du matériel informatique (PC, serveurs, smartphones…)

- L’optimisation de la consommation énergétique des data centers

- L’allongement de la durée de vie des équipements

- La réduction des déchets électroniques

On parle parfois de « Green IT 1.0« , car cette démarche vise en priorité les infrastructures, les matériels, les réseaux et les logiciels métiers internes.

IT for Green

À l’inverse, l’approche IT for Green consiste à utiliser le numérique pour réduire l’impact environnemental d’autres secteurs. Par exemple :

- Une plateforme d’optimisation logistique pour réduire les trajets à vide

- Un outil de suivi de consommation énergétique dans un bâtiment

- Des applications favorisant le télétravail ou le covoiturage

Ici, le numérique est un outil au service de la transition écologique, même si sa propre empreinte reste à maîtriser.

Conception responsable des services numériques

C’est l’approche la plus proche de nos métiers d’agence : construire des sites et services numériques de façon plus sobre et responsable. Cela s’appelle aussi éco-conception web ou design responsable.

Elle repose sur plusieurs piliers :

- Réduire le poids des pages et des ressources

- Optimiser les parcours utilisateurs pour limiter les interactions inutiles

- Concevoir des interfaces accessibles, évolutives et maintenables

- Se poser la question : “Avons-nous besoin de cette fonctionnalité ?”

👉 C’est sur cette dernière approche que nous allons nous concentrer dans la suite de cet article.

2. Chiffres 2025 : un impact numérique qui grimpe

Pour bien mesurer l’enjeu de l’éco-conception web, quelques ordres de grandeur suffisent à poser le décor : le numérique est loin d’être immatériel. Sa part dans les émissions mondiales ne cesse d’augmenter, portée par une croissance constante des usages, des équipements… et des sites web toujours plus lourds.

🌍 Une empreinte mondiale de plus en plus lourde

Selon plusieurs études (Carbo, The Shift Project), le numérique représente aujourd’hui environ 4 % des émissions de gaz à effet de serre dans le monde, soit davantage que le secteur aérien civil. Cette part pourrait atteindre 8 % d’ici 2030 si aucune mesure n’est prise.

En France, selon l’ADEME, le numérique pèse déjà 4,4 % des émissions nationales, avec une croissance annuelle estimée à +6 %.

💻 Un site web, ce n’est pas neutre

Un site web consomme de l’énergie à chaque étape de son cycle de vie :

- Lorsqu’il est conçu, développé, hébergé

- Lorsqu’il est consulté (navigation, streaming, interactions…)

- Lorsqu’il est maintenu et mis à jour

Le poids moyen d’une page web a été multiplié par 4 entre 2010 et 2020. Aujourd’hui, certaines pages atteignent plus de 3 Mo, soit l’équivalent de plusieurs milliers de lignes de texte pour… parfois juste afficher une image mal optimisée ou une animation inutile.

📧 Et un simple e-mail alors ?

Un e-mail sans pièce jointe génère en moyenne 0,3 g de CO₂e. Avec une pièce jointe lourde, ce chiffre peut grimper à 50 g. Cela peut sembler négligeable à l’unité, mais multiplié par des millions d’envois, l’impact devient considérable.

➡️ Résultat : les services numériques que nous créons doivent désormais être pensés avec la même exigence environnementale que tout autre produit ou service. Et ça commence dès la conception.

3. Cadres et référentiels à connaître

L’éco-conception web ne se résume pas à des bonnes intentions. Il existe aujourd’hui des référentiels officiels, des labels et des règles qui encadrent la conception numérique responsable. S’y référer permet de structurer sa démarche et de la rendre lisible auprès des parties prenantes internes et externes.

📘 Le RGESN – Référentiel Général d’Écoconception des Services Numériques

Publié par la DINUM et mis à jour en 2024, le RGESN (Référentiel Général d’Écoconception des Services Numériques) propose 79 critères pour concevoir, développer et maintenir des services numériques plus sobres.

Ces critères sont répartis en grandes thématiques :

- Conception fonctionnelle (utilité, sobriété, accessibilité)

- Conception technique (poids des pages, dépendances, hébergement)

- Exploitation et fin de vie

💡 Bon à savoir : Le RGESN est compatible avec les obligations d’accessibilité numérique (RGAA) et peut être intégré dès les appels d’offres publics.

👉 Consulter : https://rgesn.numerique.gouv.fr

🔖 Le Label Numérique Responsable

Ce label délivré par l’INR (Institut du Numérique Responsable) valorise les organisations (entreprises, collectivités…) engagées dans une stratégie globale de sobriété numérique.

Il repose sur trois piliers :

- Gouvernance numérique (politique interne, formation, achats responsables)

- Conception responsable des services numériques

- Sensibilisation et accompagnement des parties prenantes

Ce label permet aux structures de faire reconnaître leurs engagements RSE dans le domaine du numérique.

👉 Plus d’infos : https://institutnr.org

♿ Le RGAA – Référentiel d’Accessibilité des Services Internet

Souvent abordé séparément, l’accessibilité est pourtant un pilier transversal du numérique responsable.

Le RGAA (Référentiel Général d’Amélioration de l’Accessibilité) impose que les sites publics (et de plus en plus de sites privés) soient accessibles aux personnes en situation de handicap.

Une interface bien conçue, épurée, lisible, avec une navigation claire, c’est non seulement bon pour l’inclusion, mais aussi pour la performance et la sobriété.

➡️ Ces outils et référentiels ne sont pas contraignants par défaut, mais ils constituent une base solide pour structurer une démarche d’éco-conception sérieuse et cohérente.

4. Les 9 étapes d’une démarche d’éco-conception réussie

L’éco-conception web ne s’improvise pas. Pour qu’elle soit efficace et durable, elle doit s’intégrer dans une démarche structurée qui implique les équipes, les prestataires et parfois les utilisateurs. Voici les 9 étapes clés à suivre, issues des référentiels de la DINUM et des retours de terrain.

1. Initier

Poser les bases du projet et identifier les enjeux environnementaux.

On évalue l’existant, on sensibilise les décideurs et on définit les premiers objectifs (réduction des requêtes, amélioration du score EcoIndex, etc.).

2. Porter

Nommer un référent ou une équipe dédiée.

Ce rôle est clé pour coordonner les efforts, suivre les indicateurs, et garantir la cohérence des actions sur toute la durée du projet.

3. Mobiliser

Embarquer les parties prenantes internes et externes.

On sensibilise les équipes design, dev, contenus, marketing, DSI… avec des outils concrets, des ateliers ou des quick wins.

4. Cadrer

Définir les contours du projet (objectifs, livrables, critères d’évaluation).

C’est le moment d’intégrer des indicateurs environnementaux dès les premières spécifications (ex. : poids max par page, usage du cache, nombre de dépendances).

5. Concevoir

Travailler sur l’utilité réelle, l’arborescence, les fonctionnalités strictement nécessaires.

On applique ici le principe de sobriété fonctionnelle : moins de clics, moins de pages, mais plus de sens.

6. Développer

Intégrer les bonnes pratiques de code (HTML, CSS, JS, chargement différé, etc.).

Le développeur applique ici les règles issues du RGESN, avec l’appui des designers et des UX.

7. Déployer

Choisir un hébergeur écoresponsable, tester la performance réelle.

On mesure les impacts dès la mise en ligne et on ajuste si besoin.

8. Maintenir

Mettre à jour les contenus, le code, les dépendances.

La sobriété se joue aussi dans le temps : un site trop ancien ou non maintenu devient vite énergivore.

9. Communiquer

Valoriser les démarches entreprises, mais sans greenwashing.

On peut mentionner le score EcoIndex, afficher des engagements, publier un rapport environnemental du site.

🛠️ Astuce Zetruc : pour chaque étape, pensez à produire un livrable (fiche d’audit, charte de sobriété, plan de test, etc.). Cela facilite le suivi et la valorisation du travail accompli.

5. Green UX : concevoir moins, concevoir mieux

Si le développement est un levier fort de sobriété numérique, la conception – et plus précisément l’UX/UI – joue un rôle tout aussi déterminant. Avant même la première ligne de code, il est possible de réduire significativement l’impact environnemental d’un service numérique en repensant son design et ses parcours utilisateurs.

🎯 L’objectif : une expérience simple, utile et légère

Le Green UX repose sur un principe fondamental : limiter les actions, les écrans et les ressources au strict nécessaire. Il ne s’agit pas de faire “moins bien”, mais de faire plus juste : moins de clics inutiles, moins de scrolls à rallonge, moins de vidéos ou animations qui n’apportent rien à l’utilisateur.

Voici 5 leviers d’action concrets côté UX / UI :

1. Repenser l’utilité réelle du service

Avant de “faire joli”, interrogez la pertinence même de ce que vous proposez.

Une fonctionnalité peu utilisée ou redondante a un coût carbone, même si elle semble anodine.

Exemple : proposer une carte interactive en full-screen quand un simple lien vers Google Maps aurait suffi.

2. Optimiser l’arborescence et les parcours

Moins d’étapes = moins de requêtes serveur, moins de temps passé à charger des pages.

Favoriser une structure logique, prévisible et facilement navigable.

Bon réflexe : supprimer les boucles de navigation inutiles, réduire la profondeur des menus.

3. Alléger les interfaces graphiques

Un design minimaliste et bien contrasté est à la fois plus sobre et plus accessible.

Évitez les effets inutiles, les surcouches d’éléments visuels, les polices exotiques non nécessaires.

Astuce : limitez-vous à deux familles de polices max, et servez-les localement.

4. Éviter les dark patterns

Ces techniques de design manipulatrices (comme les faux boutons ou les pièges à abonnement) rallongent inutilement les parcours.

Elles nuisent à l’expérience utilisateur et à la sobriété.

Exemple : un faux compte à rebours qui pousse à la conversion… en rechargeant une page lourde à chaque visite.

5. Impliquer les designers et UX dès le début

L’éco-conception ne se décide pas en fin de projet.

Les choix structurants se font au moment des wireframes, des maquettes, du zoning. Il faut donc embarquer les designers dans la démarche dès la phase de cadrage.

📌 À retenir : en design, la sobriété n’est pas une contrainte mais un facteur d’efficacité. Un site léger, clair et accessible est plus rapide, plus inclusif… et souvent mieux perçu par les utilisateurs.

6. Optimisation technique : du code aux serveurs

L’optimisation technique est un pilier central de l’éco-conception web. Une interface bien pensée, c’est bien ; un code propre, rapide et peu gourmand, c’est encore mieux. Et au-delà du code, le choix des outils, des formats et de l’hébergement a un impact direct sur l’empreinte carbone du site.

Voici les principaux leviers techniques à activer.

🖼️ 1. Optimiser les images (et les vidéos)

Les images représentent en moyenne 65 à 80 % du poids total d’une page.

Quelques bonnes pratiques simples :

- Privilégier les formats modernes (WebP, AVIF)

- Redimensionner à la taille d’affichage réelle

- Compresser systématiquement avec un outil comme Squoosh

- Charger les images en différé (lazy loading)

💡 Pour les vidéos : évitez le fond vidéo en autoplay si ce n’est pas nécessaire. Préférez des liens vers des plateformes externes, ou mieux, remplacez-les par une capture image + lien si la vidéo est facultative.

💻 2. Réduire et rationaliser le code

Un site efficace, c’est aussi un site sobre côté code :

- Supprimer les scripts inutiles ou non utilisés

- Regrouper et minifier les fichiers CSS et JS

- Préférer du code “maison” optimisé à des plugins généralistes lourds

- Appliquer les principes du Mobile First pour charger moins sur mobile

Exemple : Un plugin de slider chargé sur toutes les pages, y compris celles où il n’est pas utilisé, peut ajouter plus de 100 Ko et 2 scripts JS. Inutile et coûteux.

🔁 3. Utiliser intelligemment le cache

Le cache permet d’éviter des requêtes serveur répétées inutilement.

- Côté client : activer le cache navigateur

- Côté serveur : mettre en place un système de cache HTML, page ou objet (via un plugin ou une configuration serveur adaptée)

⚙️ 4. Nettoyer les dépendances

De nombreux frameworks, bibliothèques ou CMS embarquent des scripts dont on n’a pas besoin.

Faites régulièrement un audit technique pour identifier ce qui peut être désactivé, désenregistré ou supprimé.

☁️ 5. Choisir un hébergement écoresponsable

L’impact d’un site dépend aussi de l’infrastructure qui l’héberge. Quelques critères pour un hébergement plus vert :

- Datacenters alimentés en électricité renouvelable (avec preuve ou certification)

- Politique d’efficacité énergétique (PUE < 1,5 recommandé)

- Engagements environnementaux (rapports RSE, ISO 14001, etc.)

Exemples d’hébergeurs engagés : Hidora, Infomaniak, Alwaysdata, Hetzner (Allemagne), ou des solutions spécifiques comme GreenFrame.

📌 Bon réflexe : mesurer l’impact de vos optimisations avec des outils comme EcoIndex, GTmetrix, Lighthouse ou WebsiteCarbon. Cela permet de suivre l’évolution réelle de vos performances environnementales.

7. Mesurer et suivre son impact

Une démarche d’éco-conception ne peut être efficace que si elle s’appuie sur des indicateurs mesurables. Cela permet de constater les progrès réalisés, d’identifier les points à améliorer, et de justifier les choix effectués auprès des équipes ou des clients.

Voici une sélection d’outils utiles et accessibles pour mesurer l’impact environnemental (et la performance) de votre site web.

🧪 1. Performance côté client

Ces outils mesurent la rapidité et l’efficacité de l’affichage d’un site dans le navigateur.

Ils analysent notamment le poids des fichiers, les requêtes réseau, et le temps de chargement.

- Google Lighthouse : intégré à Chrome, propose une note sur la performance, l’accessibilité, le SEO et les bonnes pratiques.

- Yellow Lab Tools : très utile pour détecter les scripts lourds, le DOM trop complexe, ou les dépendances inutiles.

💡 Ces outils ne mesurent pas directement l’empreinte carbone, mais les facteurs qui y contribuent fortement.

♻️ 2. Indices d’impact environnemental

Ces services donnent une estimation des impacts carbone et écologiques d’une page web, à partir de critères techniques.

- EcoIndex.fr : le plus connu en France, développé par GreenIT.fr. Il attribue une note de A à G basée sur 3 critères : poids de la page, nombre de requêtes, complexité DOM.

- Website Carbon Calculator : fournit une estimation en grammes de CO₂ émis par page vue.

- Ecograder : analyse aussi les pratiques d’accessibilité, d’hébergement et de SEO.

🔁 Ces outils sont parfaits pour faire un avant/après d’un projet ou suivre les performances dans le temps.

📊 3. Analyse de l’usage réel

Il ne suffit pas d’optimiser la page d’accueil. Encore faut-il savoir quelles pages sont réellement consultées, et à quelle fréquence.

- Matomo (alternative éthique à Google Analytics) permet de mesurer les usages tout en respectant la vie privée.

- D’autres outils de statistiques internes peuvent aider à prioriser les pages clés à optimiser : inutile d’éco-concevoir une page très peu visitée.

📌 À retenir : un score EcoIndex “A” est un bon objectif, mais ce n’est pas une fin en soi. Ce qui compte, c’est l’amélioration continue, fondée sur des données fiables et compréhensibles par toutes les parties prenantes.

8. Au-delà du site : IA, data et fin de vie

Concevoir un site web de manière responsable, c’est un excellent point de départ. Mais pour aller plus loin, il faut élargir la réflexion à l’ensemble de l’écosystème numérique de l’organisation : intelligence artificielle, gestion des données, fin de vie des services…

🧠 L’empreinte environnementale de l’intelligence artificielle

L’IA n’est pas magique — elle est extrêmement gourmande en ressources. Les modèles d’IA générative comme GPT, DALL·E ou Midjourney nécessitent :

- Des centaines de milliers de GPU dans des data centers refroidis en permanence

- Des millions de requêtes par jour pour des usages parfois anecdotiques

- Des quantités massives de données à traiter, stocker et recycler

📉 Une seule requête à un chatbot IA peut consommer plusieurs dizaines de fois plus d’énergie qu’une requête web classique. Si l’IA a sa place dans certaines stratégies digitales, elle doit être utilisée avec parcimonie, utilité… et conscience.

🗃️ Trop de données, c’est aussi trop d’énergie

Les bases de données, les bibliothèques d’images, les documents marketing… autant d’éléments qui s’accumulent sans jamais être triés. Cette infobésité numérique a un coût :

- Stockage inutile sur serveurs énergivores

- Sauvegardes de données obsolètes

- Temps de traitement et recherche allongés

💡 Bon réflexe : mettre en place une politique de gestion du cycle de vie des contenus. Supprimer les contenus non utilisés, archiver ce qui peut l’être, limiter les redondances.

🧹 Penser à la fin de vie des services numériques

Quand un site n’est plus utilisé, un outil obsolète, ou un ancien hébergement reste actif “juste au cas où”… il continue de consommer.

- Fermer les comptes inutilisés

- Résilier les anciens noms de domaine ou services cloud

- Archiver et dépublier les projets terminés

Cela peut sembler anecdotique, mais ces gestes participent à une hygiène numérique responsable, souvent négligée.

📌 En résumé : la sobriété numérique ne s’arrête pas au design ou au code. C’est une démarche globale, qui interroge nos usages, nos automatismes et nos habitudes de consommation numérique.

Votre feuille de route vers la sobriété numérique

L’éco-conception web n’est pas un effet de mode. C’est une nécessité environnementale, un levier de performance… et un marqueur de maturité numérique pour les organisations.

Que vous soyez dirigeant, responsable communication ou chef de projet digital, vous pouvez enclencher cette démarche à votre échelle, en suivant ces trois priorités :

✅ 1. Mesurer

Commencez par évaluer l’existant : poids des pages, nombre de requêtes, complexité du code, score EcoIndex… Ce diagnostic est indispensable pour définir les bons objectifs.

✅ 2. Prioriser

Inutile de tout refondre d’un coup. Identifiez les pages les plus consultées, les scripts les plus lourds, les fonctionnalités inutiles. L’impact se joue souvent sur 20 % des éléments.

✅ 3. Itérer

L’éco-conception est un processus continu. Chaque amélioration technique ou éditoriale compte. En intégrant ces réflexes à vos futures créations et refontes, vous construisez une stratégie numérique plus responsable, sur le long terme.

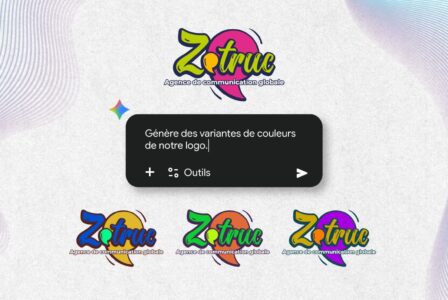

🤝 Zetruc vous accompagne dans votre démarche

Chez Zetruc, nous croyons qu’un bon design n’est pas seulement esthétique, mais aussi utile, éthique et sobre. Nous intégrons les principes d’éco-conception à chaque étape de nos projets : UX, développement, hébergement, maintenance.

📩 Envie d’évaluer l’impact environnemental de votre site ? Parlons-en.

Un audit éco-conception peut être le point de départ d’une transformation bénéfique, à la fois pour la planète… et pour vos utilisateurs.

![[Formation sur l’Influence] Ne manquez pas cette opportunité !](https://blog.zetruc.fr/content/uploads/2024/01/comon_formation_miniature-448x300.png)